建築工学的に見ると、「現庁舎はまだまだ使える」という主張は極めて危険!

3月12日と4月13日に「これからの鎌倉市政を考える市民の会」主催の市役所移転についての学習会があり、私は3月12日の回に参加しました。

同会は、2006年から活動を続けている「鎌倉市政を考える市民の会」(若宮大路松並木再生プロジェクトなど多数の取組み実績あり)の有志が結成した団体で、代表の市川和夫さんはゼネコンの設計部で意匠設計を担当されていた一級建築士です。

学習会は2回とも市川さんが講師を務め、建築工学の見地から、現庁舎は首都直下型地震のような大地震で一部崩壊する可能性が否定できないことを明らかにされました。

市川さんたちは、市役所現在地については「市役所にしておくのはもったいない。鎌倉市民の英知を結集した創造的な空間にしよう」と提言されており、大変共感するところですが、この稿では市川さんの建築工学的な見解を主に紹介します。

市役所移転に反対する市民団体も大槻修滋さんという一級建築士を講師に迎えた学習会を開催しています。そちらの参加者がSNSにあげている情報などから引用し、市川さんの見解との相違にも若干触れたいと思います。

なお、「これからの鎌倉市政を考える市民の会」は、市役所移転をめぐる錯綜した情報の整理に役立つホームページをつくって公開されています。

これからの鎌倉市政を考える市民の会 ホームページ

現庁舎を使い続けることは危険①-Is値0.62は市庁舎としては不十分

現庁舎のIs値(旧耐震基準で造られた鉄筋コンクリート建造物の耐震指標)は0.62です。国交省は、Is値が0.6以上であれば建物が倒壊または崩壊する危険性は低いとしていますが、これは「倒壊または崩壊して人命の安全が確保できない恐れは低い」と言っているに過ぎず、建物が使えるかどうかは問題にしていません。また、地震の最初の揺れへの耐震性だけを考えており、その後に2度3度揺れが生じた場合の判断はしていません。

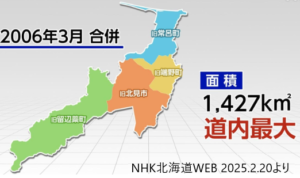

これからの鎌倉市政を考える会HPより

文部科学省は、Is値0.6で「人の命の保護ができる」、0.75で「人の命と建物の保全ができる」、0.9で「人の命と建物と主要機能の保全ができる」としています。

国交省も『官庁施設の総合耐震計画基準』においては、市役所を含む官庁施設は、来訪者等の安全を確保するとともに、大規模地震発生時に災害応急対策活動の拠点として機能を十分に発揮できるような耐震安全性を確保する必要があるとして、「災害応急対策活動に必要な建築物のうち、特に重要な建築物」についてはIs値0.9以上、「災害応急対策活動に必要な建築物及び多数の者が利用する建築物」についてはIs値0.75以上という耐震化の目標を定めています。国交省や文科省が示しているこれらの基準に照らすと、現庁舎のIs値0.62が不十分であることは明らかです。

しかるに大槻修滋氏は、「耐震補強後にIs値0.6を達成した現庁舎は震度6強でも倒壊せず安心」という考えに立ち、「建物を改修し長寿命化を図れば25年以上は持ち、旧態然とした市庁舎の機能・設備も大幅リニューアルすれば良好な状態に(?)刷新できる」という考えを示されているようです。

「Is値0.6以上なら倒壊せず安心」というのが、Is値の数値の解釈として不適切であることは既に述べたとおりですが、「倒壊せずに安心」の部分も、建築工学的にはそうとは言えないことについて、次の項で述べます。また、改修による長寿命化が費用面で高くつき、合理的な選択肢でないことを市川さんは指摘しています(これも後で述べます)。

リニューアル云々については、市川さんは「見た目をきれいにすればまだまだ使えるという意見は近視眼的。仕上げをきれいにするだけなので安くつくが、安全性、省エネ性は全く改善されない」と指摘しています。少し付けたすと、リニューアルしてレイアウトを工夫すれば、現庁舎の狭さを克服できると言っている議員がいますが、現実を無視した妄言です。

「現庁舎は狭くない!」と言い張る方も、「スペースを工夫すればよい」と無理なことを言う方も!「中庭や市役所ロビーに執務室を設ければよい」という提案には閉口。選挙期間中の無人の議会ロビーですが、部屋を作ってしまったら、地震・火事発生時の避難はどうなる?!

現庁舎を使い続けることは危険②-旧耐震基準の純ラーメン構造であることが致命的

果たして現庁舎は震度6,7の大地震でも「倒壊せずに安心」なのでしょうか?

大槻氏は、『鎌倉市本庁舎劣化調査・機能維持対策(BCP)策定業務報告書』(2016年)に、「既存の本庁舎の建物のコンクリート強度は、設計基準強度を上回る」とあり、劣化調査において改めてコンクリート圧縮強度試験を実施して、さらなる安全性を確認したこと、コンクリートの中性化試験で『補修は否(必要性がない)』という結果になったことの記載があるのを踏まえて、今後適切な補修を繰り返していけば、あと25年は持つと結論づけていられます。

既に現庁舎で散見される爆裂(コンクリートにひび割れができ、雨水や空気が入りこんだ結果、内部の鉄筋が錆びて膨張し、コンクリートが内側から壊れる状態)についても、今後の補修の難易度よりも、これまでの維持保全の不十分さを指摘することに重きを置かれています。

現庁舎の構造強度をもっぱらコンクリートの状態で論じている大槻氏に対し、市川さんは「長寿命化改修工事はコンクリートの中性化を遅らせるための工事で、耐震補強には全く寄与しません」と言い切っています。

市川さんが「建築工学的に見ると現庁舎はまだまだ使えるなどと言うのは危険」と指摘されるのは、もっと根本的な理由、すなわち、「耐震補強をしても新耐震基準を満足した建物にはならず、せん断破壊などによる部分崩壊のリスクを免れない」ということに基づきます。

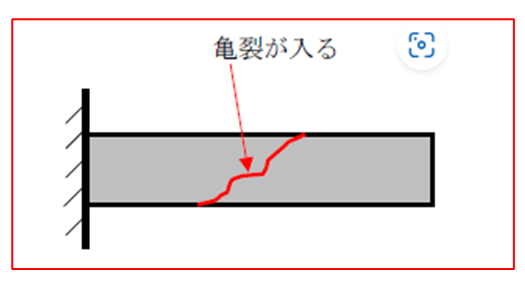

せん断破壊

新耐震基準は、1981(昭和56)年策定の建物に剛性を持たせる基準と、阪神・淡路大震災後の2007(平成19)年の告示による粘り強さ(靭性)を持たせる基準の2本立てです。

今日、新しい建物を建てる際には両方の基準に対応しなくてはなりませんが、既存建物は、靭性を強くするためにコンクリートに埋まっている鉄筋を手直しすることはできないため、既存建物の耐震補強は1981年の基準(剛性の確保)を満たせばよいとされています。靭性の強化が困難な鉄筋コンクリート建造物は、基本的に耐震補強が難しいのです。

1969年竣工の現庁舎は旧耐震基準のもとで純ラーメン構造(ラーメンとはドイツ語で「枠」。骨組みが、柱と梁で構成されている構造)として設計されていますが、旧耐震では鉄筋の配置等が「せん断破壊」を防止する作り方になっていないため、耐震補強で耐震壁を増やしても、柱や梁のせん断破壊により建物の部分崩壊が生じるリスクを免れません(特に、帯筋を密にすることを義務付けた1971年の法改正以前の建物は、大地震の際にせん断破壊が起きやすく、対策が必要だとされている)。

鎌倉市は、現庁舎をIs値0.75にする検討を行っていますが、必要とされる耐震壁・ブレ―スの追加配置数があまりに多く、現状でも狭さが課題であるのに更に狭くなって業務に支障が来すことが判明して断念した経緯があります。

しかし、もっと本質的な問題として、建物に「粘り強さ」がないために、たとえ耐震壁をさらに増して、Is値0.90を数値の上で達成したとしても、震度6程度の強い地震で大きな損傷が出る可能性があると市川さんは以前から指摘されています。

大きな地震が来たら現庁舎の立ち入りが禁止になる

2016年4月の熊本地震(本震は震度6強)で本庁舎4階部分が崩落した宇土市役所は、本庁舎への職員の立入り制限を余儀なくされ、庁舎にあるものすら取り出せなくなりました。

部分崩落の翌日から駐車場にテントを張って業務を始め、その後4カ月間体育館で市役所業務。体育館から仮設庁舎に移りましたが、部分崩落した本庁舎に戻ることはなく、取り壊して発災から7年後に新庁舎が完成しました。被災状況や避難所の状況の把握、救援の差配、罹災証明の発行などの業務を迅速に行う必要があるにもかかわらず、行う場所の確保に苦労して行政機能全体が長期間麻痺した宇土市の経験から、地震で庁舎への立ち入りができなくなる事態を引き起こしてはいけないことを学ぶべきです。

市川さんは、「大きな地震が来て、構造体の一部が損傷したら、立ち入り禁止となります。必要書類の取り出しも決死の覚悟となります。次に来る地震に対する耐震的な安全の保障が得られない場合、立ち入り禁止のまま解体されます。そのような建物で内装や設備機器の改修をすることは全く意味がありません」と述べています。

庁舎は免震が不可欠だが、今の場所での免震化は困難、大規模改修は非常に高くつく

新耐震基準を満たしている場合でも、大地震では天井が崩落したり、内部のダメージが大きなものになる恐れがあります。大地震の後も時間をおかず震災被害対策に全庁を挙げて取り掛かるには、揺れのエネルギーを免震ゴムで吸収して揺れを軽減する免震建物であることが必要だと市川さんは強調されています。

では、現庁舎を免震化するのは現実的でしょうか。

現庁舎の地下で免震層を形成するには、地下部分を既存建物よりも一回り大きく掘削して空堀を設置する必要があります。埋蔵文化財を傷つける恐れがあり、埋蔵文化財調査が必要で工期も調査結果も予測できません。

市川さんは、「そもそも既存建物全体を支えながら地下部分に新たな構造体を構築するのは膨大な工事費がかかる」と述べています。鎌倉市も、過去に行った検討の中で免震(免震レトロフィット)の採用は現実的な選択ではないと結論付けています。

また、免震化に限らず大規模改修(劣化した建物等の性能・機能を現状を超えて改善)は、工事費がかさみ、改修時に市役所業務を行う仮設事務所の建設、2回の引っ越し、仮設事務所の解体の費用を要することを勘案しただけでも新築工事費よりも高くつくと考えるのが自然です。

これに対し、「現庁舎は今の耐震補強した状態で、震度6強でも倒壊しないから安心」としている大槻氏が考える改修は免震化でも大規模改修でもないものなので、非常に安い経費の過去のデータを採用されているのでしょう。

風致地区の高さ規制の適用についての憶測の誤り

ここまで現庁舎を建築工学的に見た話し話を中心に紹介してきました(市川さんの指摘はさらに多岐にわたっているので、ぜひ冒頭にあげた「市民の会」のホームページをご覧いただきたいと思います。移転先の深沢の地盤に対する懸念を払しょくする工学的な論考や、「箱モノを造ることに抵抗がある方に」というメッセージも掲載されています!)。

最後に、鎌倉市風致地区条例について、大槻氏が講演でお話になった「憶測」が事実とは全く異なるものであることに触れます。「憶測」は3月12日の市川さんの学習会の折に参加者の1人が披露し、また市役所移転反対の市民グループのチラシにも掲載されているようですが、次のような内容です。

・鎌倉市風致地区条例により、現在の本庁舎のある場所は建物の高さが10mに制限されている。風致条例ができたのは、2014(平成26)年4月1日である。

・『鎌倉市公共施設再編計画』が発表されたのは、2015年3月で、その中で本庁舎については、「現在地建替え、現在地長寿命化、その他の用地への移転方策などについて検討し、2016年度までに将来の整備方針を決定する」とされた。

・2016年3月に、『本庁舎機能更新に係る基礎調査報告書』が発表された。ここに、「現在の本庁舎の建物は一部4階建てであり、建築基準法上の高さは20mまでですが、風致条例の高さ制限の10mを超過しています。」「現在地で建て替える場合に、現状以上の床面積確保を考えると、風致地区の高さ制限を超えることを前提としなければ必要な床面積は確保できません。」との記述がある。

・前々年に風致地区条例を制定し、翌年『再編計画』で3つの方向性を検討するとし、その翌年の『本庁舎機能更新に係る基礎調査』の中で、検討した結果、風致地区の高さ制限で建て替えや長寿命化は無理と結論付けた。順番を周到に練り、法的に問題をクリアするにはこれしかないと作為的にしたように思える。

―この4点目が大槻氏の憶測の部分ですが、風致地区条例の理解が間違っています。

風致地区条例はもともと神奈川県の条例としてありました(1970年3月制定)。地方分権改革の第2次一括法の施行に伴い、県において制定されていた風致地区条例は、2012年4月1日から3年間の猶予期間内に、県内に風致地区を有する各市町が制定することとなったものです。だから、市条例は2014年4月施行なのです。鎌倉市の風致地区は、戦前の1938に初めて指定され、市域の約55%を占めています。

10mの高さ規制のために現在地での建て替えが困難だと結論付けるために順番を周到に練って市条例をつくったなどと言うのは、ほとんど陰謀論ですが、この憶測が流布されて信じ込んでいる人が多いとしたら困ったものです。