ウクライナからの避難者は「準難民」?~入管法「改正」のゆくえ

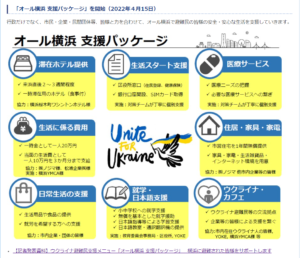

政府は、ウクライナからの避難者に対し、(生活基盤を築いて長期にわたり日本での暮らしを維持していけるという点では必ずしも十分ではないにしても)前例のない手厚さで支援策を用意しています。

これまで日本は、自国で命の危険にさらされて保護を求めてやってきた難民の人たちに固く門戸を閉ざし、難民認定率は他の先進国が20~50%であるのに対し、ずっと1%にも届きませんでした。

また、自国に帰るに帰れないやむを得ない事情を抱え、在留資格を失っても日本で暮らし続ける外国人に対し「自国に帰れ。帰らないなら入管施設にいつ収容され、収容がどれだけ続くかわからない」と脅しをかけている現状があります。

●難民認定されてしかるべきなのに認定されていない難民

●武力紛争から逃れてきた避難者

●在留資格をなくしても自国に帰れない事情を抱え、長期収容や強制送還のリスクと隣り合わせで困窮生活を送っている人(「非正規滞在者」)」

の3者を混同してはなりませんが、2番目にあたるウクライナからの避難者を日本の社会が受け入れて支援体制が作られることで、人道的な見地から極めて問題のある難民や非正規滞在者への対応の「底上げ」を期待したいところです。

しかし、底上げとは逆方向に進む懸念もあります。この記事では、そのことについて書きたいと思います。

日本の難民認定率が著しく低いのは独自の判断基準のせい

日本も批准している難民条約は、「難民」の定義について「人種・宗教・国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する(外務省訳)」と規定しています。

ただし、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は、2016年のガイドラインにおいて「条約に示されている人種…などの5つの理由は、『迫害を受けるおそれ』の主要なまたは唯一の原因である必要はなく、戦争・武力紛争であっても、条約上の『難民』に該当しうる」としています。

では、日本の難民認定率が並外れて低いのは、条約上の5つの理由に該当するかどうかを厳しく問うからなのか、というと、むしろ「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」の方についての厳格かつ独自な判断によるところが大きいのだそうです。

日本政府の「迫害」の解釈で特徴的なのは、迫害する主体を原則として「難民認定申請者が国籍を有する国の国家機関またはその政府」に限定していることです。そして、難民に認定されるには、自国の政府等の迫害主体から、「殊更に警戒または注視されるなど、個別に把握されている」(要は、自国政府から迫害の対象として個別に目をつけられている)ことが判断基準となっており、しかも申請者自身がそのことを証拠を示して証明しなければなりません。

東京入管(東京都港区)

紛争地からの避難者を「準難民」に?

政府は、「紛争地から逃れてきたウクライナの人たちは難民に該当しない」という前提で「避難民」という呼称を使い、本人が希望すれば就労可能で1年間滞在できる「特定活動」という在留資格を認めています。

また、さらなる保護策として、「準難民」という制度が創設される方向です。

岸田首相は4月13日の参議院本会議で、「難民条約上の理由以外により迫害を受けるおそれのある方を適切に保護するため、法務省で難民に準じて保護する仕組みの検討を進めている」と述べました。

ここでまた「迫害を受けるおそれ」ということが出てきています。

「迫害を受けるおそれ」を難民認定の判断基準と同様に厳格に解釈すると、ウクライナからの避難者は準難民には認定できないように見えますが、ダブルスタンダードで運用するのでしょうか。

準難民に関連し、入管・難民問題に詳しい弁護士、専門家は、

●ウクライナからの避難者を一律に「条約上の難民に当たらない」と決めつけるのは誤りで、条約上の理由に基づく難民申請があれば、個別事情に応じて審査し、難民として保護すべきではないか

●「迫害を受けるおそれ」の厳格な解釈が踏襲されれば、準難民の制度が、戦争・武力紛争の避難民に対する保護制度として実効性があるのか疑わしい

●条約上の難民とは言えないが、母国で危害を受ける恐れがある人に対し、人道配慮で在留特別許可が出るのは現状でも非常に限定的なケースであるところ、準難民の制度に移行すると、人道配慮の在留特別許可よりも認定が狭まるおそれがある

― といった指摘をされています。

廃案になった入管改正法を見直さずに再提出?!

専門家らは、準難民制度の創設と政府が再提出を目指している入管法改正法案との関係でも懸念を示しています。

「準難民」と同様の概念は、2021年の通常国会で廃案になった入管法改正案に「補完的保護対象者」という名称で含まれており、これに準じた内容(5年間の定住者の在留資格、就労や国民健康保険への加入、家族の呼び寄せを可能など)の検討が進められるようです。

しかし、それをよいことに、政府内には昨年の改正法案をそのまま再提出しようとする動きがあるとのことです。難民の保護において最も重要とされているのは、彼らを迫害の危険に直面する国へ送還してはならないというノン・ルフールマン原則(ルフールマンは「送還」の意)ですが、この法案には、難民申請中は本国に送還できない仕組みを改め、難民申請3回目以降の人を送還対象にするなど、看過できない人道上の問題点が存在します。

準難民の制度導入を急ぐという名目で、法案がはらむ問題点の見直しが行われず、国会審議も不十分なまま成立してしまうことがないように、今後の動きに注意を払っていかなくてはなりません。

多くの人が関心を持って

命が脅かされる紛争地から逃れてきた人を人道的に受け入れるということであれば、タリバンの支配下に入ったアフガニスタンから逃れてきた人を受け入れるべきでした。ミャンマーやシリアの人々もそうです。

政府がウクライナからの避難者に前例のない支援策を用意したのは、事態の深刻さと世界的な影響に加えて、日本国民の関心が高いことを慮ったのでしょう。昨年入管法改正案をひっこめたのも、名古屋の入管施設に収容されていたウィシマ・サンダマリさんが亡くなった問題で国民の間で批判が高まったからでした。

ウクライナからの避難者を「取りあえず、特例的に」ではなく、望ましい形で受入れる。そのためにも、救いを求めて他の国から日本に来た人たち、母国で危害を受ける恐れがあって日本にとどまらざるを得ない人たちの厳しい状況にも関心を向け、彼らへの対応の底上げを図る必要があるのだと思います。

難民支援協会の新島彩子さんを鎌倉に招いた学習会(2021.11)

※本稿は、朝日新聞web「論座」 特集ウクライナ侵攻 : 4月10日児玉晃一弁護士の記事、

同:4月17日小川隆太郎 ヒューマンライツ・ナウ事務局長の記事、

および 4月20日東京新聞の記事 を参照してまとめました。